尻を叩かれたから

ぼくが飽きもせずに小説を書き続ける理由はとても簡単だ。

尻をひっぱ叩いた元カノにもう一度会うためだ。

そのためだけに今も小説のようなものを書き続けている。

ぼくは元々飽きっぽい性格をしていた。子どものころ日曜洋画劇場でインディージョンズを見て、本気で冒険家になりたいと思い、なわとびの縄を使って、鞭の練習をしていたり、宇多田ヒカルに惚れて歌手を目指すために歌のレッスンに通ったりしていた。サッカー選手に憧れ、スクールに通っていたこともある。

しかし、そのほとんどが中途半端に終わった。資材置き場にあった土管の上で鞭の練習をしていると、足を滑らせて目元を切る怪我を負った。血がダラダラと流れ、タオルで拭ってもすぐに白いタオルは赤く染まった。母親に見つかると心配されるよりも先に怒鳴られた。頭を殴られ、無理やり医者のところに連れて行かれて、何針も縫うはめになった。資材置場で遊んでいた理由を話すとまたこっぴどく怒られ、それ以来鞭の練習をすることはなくなった。

歌のレッスンは通うのが面倒くさくなり辞めて、サッカースクールではいじめにあったので行かなくなった。

ぼくは物心がついたときから「なにか」になりたかった。しかし、どれも中途半端に終わり、ただ年齢だけを積み重ね、そろそろ折り返しの地点に立っている。いろいろと文学賞に挑戦してみてもあまりいい結果は残せていない。よくて二次選考止まり、同人誌だと佳作や奨励賞を掴むことができた。

でも、まだ商業誌に自作が載ったことはない。折り返し地点に立ち、人生を省みてもそこにはぺんぺん草くらいしか生えていない。

周りの人たちは結婚して子どもを産み、家庭を築いている。役職を持ち、何人もの部下をまとめて管理する立場になっていたりする。しかし、ぼくは結婚もしていなければ、肩書があるわけでもない。いまだに独身で、不安定な非正規職で糊口をしのいでいる。周囲からの理解があるわけでもなく、専業の小説家を目指していると口にすると、冷めた視線が注がれ、辛辣なことを言われる。

「もう諦めなよ」と。

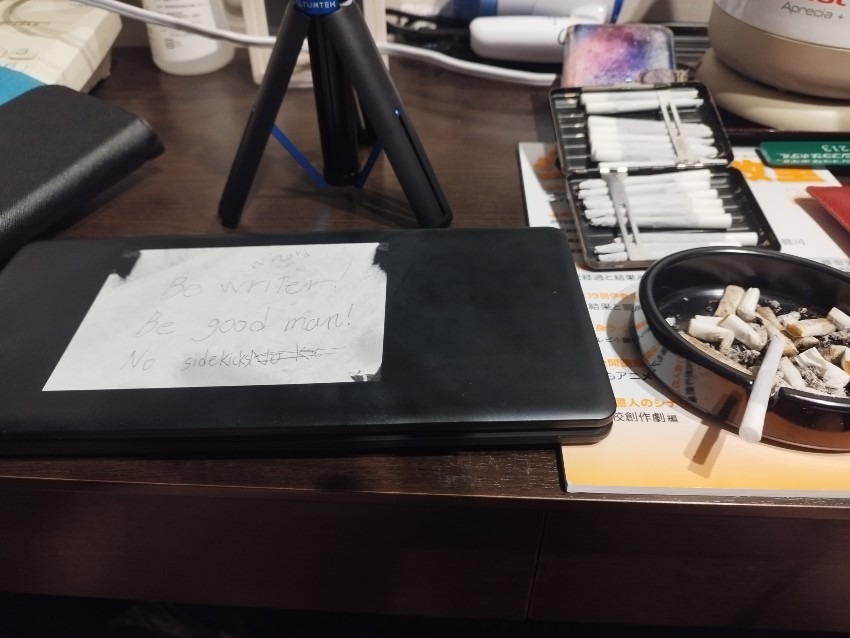

創作には孤独が影のようにつきまとうことは古今東西を見渡せばすぐに分かると思う。今この文章を書いているときもぼくは旅行先のホテルの一室でタバコとコーヒーを相棒に黙々と作業をしている。健康がなによりも大事だと考えられている世間とは逆走するような執筆スタイルで、黙々と。

冷静に考えるとぼくのような中途半端な人間が小説を書き、なんとしてでも専業の小説家になろうとすることはサハラ砂漠の中から米粒を見つけるように難しいことなのかもしれない。タイパやコスパを重視する現代の視点でみると非合理的かつ、非効率なことだ。「一回きりの人生なんだから楽しんだもの勝ちだよ」と助言がどこからか聞こえてくるが、「ほっとけ馬鹿野郎! おれの人生だ! どう生きるかはおれが決めるんだよ」と独り言を口にして、黙々と執筆していく。周りから友人、知人が離れていったとしてもキーボードをカタカタと鳴らし、ボールペンを持ってカキカキとメモを取ったりする。

こんな無謀なことを続ける理由もただ、元カノにもう一度会いたいという時代錯誤な想いを持っているからだ。駄文、中身が薄っぺらい小説と厳しいことを言われたとしても小説を書くことは止めない。昔の彼女を忘れられないのだなと中傷されても聞く耳を持つ気もない。ストーカー予備軍がいると警察に通報され、檻の中にぶち込まれても書くことは止めない。

それは元カノが中途半端だったぼくの尻をひっぱ叩き、尻に火をつけたからだ。つまらない意地だと笑われてもぼくは小説を書き続ける。

それに小説を書くことがとても好きだからだ。

コメント